Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Bedrohte Sicherheit "Deutschland muss eine bittere Lektion lernen"

Russland bedroht Europa, aber die Welt ist insgesamt unsicherer geworden. Wie kann Deutschland alte Fehler vermeiden und sich gegen neue Gefahren wappnen? Das erklärt Experte Ulrich Schlie.

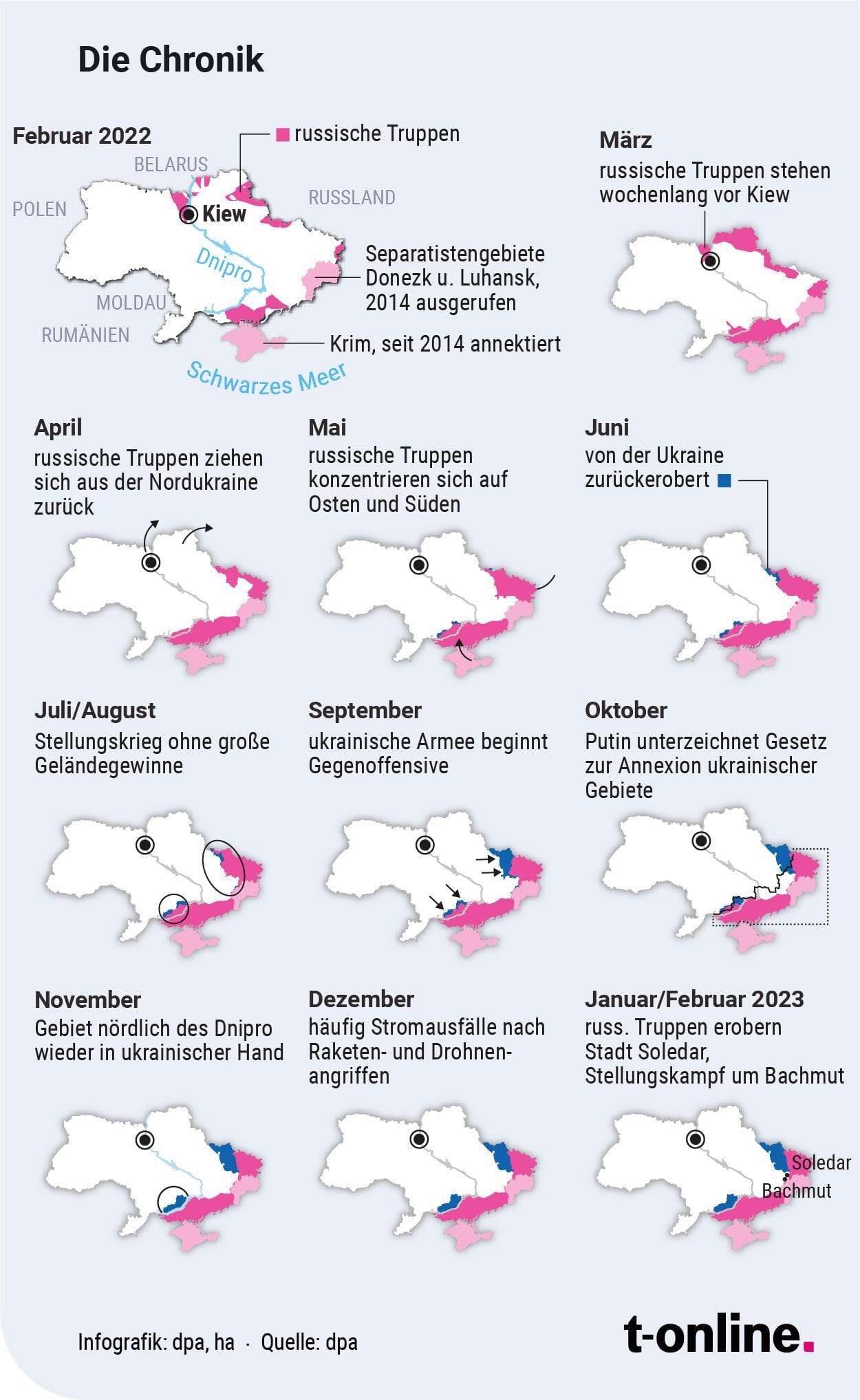

Spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 ist die deutsche Russland-Politik endgültig gescheitert, Deutschland muss sich der Bedrohung stellen. Aber nicht nur dieser, warnt mit Ulrich Schlie einer der führenden Sicherheitsexperten. Wenn die Rivalitäten auf dem Globus zunehmen, sei vorausschauendes Handeln angesagt. Was er dafür für nötig hält, erklärt der Historiker im Gespräch.

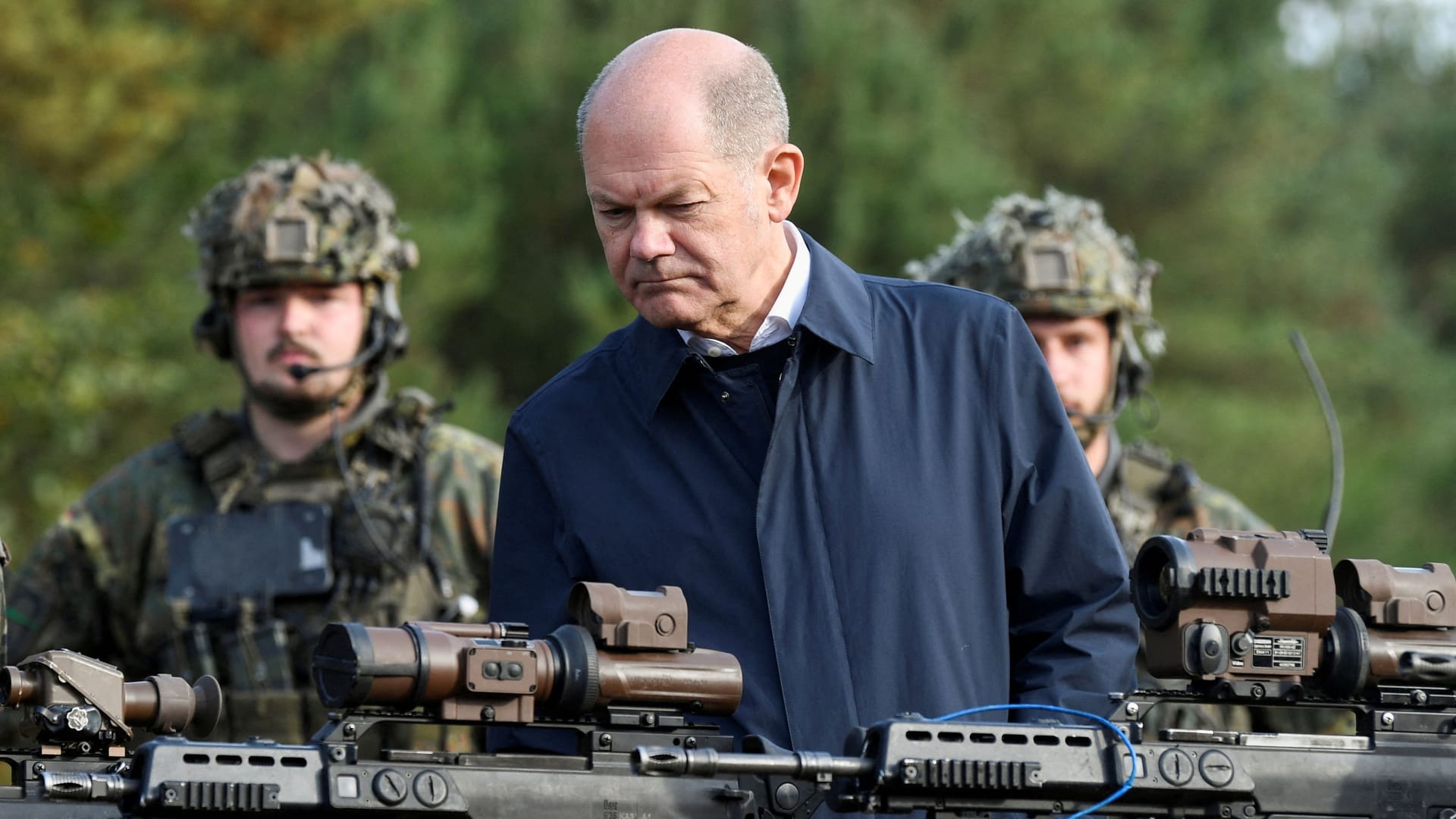

t-online: Professor Schlie, vor rund einem Jahr verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Rede im Bundestag die "Zeitenwende". Welche Bilanz ziehen Sie heute?

Ulrich Schlie: Die Rede von Olaf Scholz war ein Paukenschlag – ohne jeden Zweifel. Der Bundeskanzler kündigte einen Gezeitenwechsel in der deutschen Sicherheitspolitik an, brachte das Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Weg und hat insgesamt in vielerlei Hinsicht einen sicherheitspolitischen Kursschwenk vorgenommen. Auf einem anderen Blatt steht: Wie viel von den Ankündigungen ist in der Wirklichkeit schon umgesetzt?

Der Zustand der Bundeswehr ist jedenfalls immer noch desolat, die Streitkräfte kaum in der Lage, ihren Verteidigungsauftrag zu erfüllen.

Die "Zeitenwende" muss im Kopf beginnen, wie auch die inzwischen zurückgetretene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht einmal bemerkt hat. Und in dieser Hinsicht ist tatsächlich etwas passiert. Die Welt, in der wir leben, ist nicht nur eine überaus gefährliche, sondern sie weist in Gestalt von Russland auch einen Akteur innerhalb der Staatengemeinschaft auf, der bereit ist, gegen sämtliche Regeln des Völkerrechts zu verstoßen und souveräne Staaten zu überfallen. Diese Tatsache haben wir in Deutschland auf eine sehr schmerzvolle Weise lernen müssen.

Ulrich Schlie, Jahrgang 1965, ist Inhaber der Henry-Kissinger-Professur für Sicherheits- und Strategieforschung am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn. Zuvor leitete der Historiker unter anderem von 2005 bis 2012 den Planungsstab des Bundesministeriums für Verteidigung und war anschließend dort selbst Politischer Direktor.

Ist diese Sichtweise aber tatsächlich Allgemeingut geworden? Die Widerstände gegen allzu große Veränderungen scheinen teils immens.

Es stellt sich tatsächlich die Frage, wie nachhaltig dieser Wandel ist. Dass unsere sich mehr und mehr verändernde Welt von strategischen Unsicherheiten geprägt ist, dürfte heute weithin verstanden sein. Die Frage indes, wie wir, auf dieser Einschätzung basierend, unsere nationalen Interessen formulieren und durchsetzen wollen, ist eine Aufgabe, die uns noch auf absehbare Zeit beschäftigen wird.

Wäre nicht auch eine tiefgehende Analyse der politischen Entscheidungen angebracht, die uns in diese missliche Lage gebracht haben? Deutschland war am Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar 2022 militärisch nahezu wehrlos, hing in Sachen Gas am russischen Tropf.

Jede der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien hat ihre eigene Geschichte in Verbindung mit diesem Themenbereich. Das Eingeständnis, Fehler in der Vergangenheit gemacht zu haben, gehört in der Politik wohl zum Schwierigsten. Das bezieht sich nicht nur auf die gerade regierende SPD, sondern auch auf die mittlerweile oppositionellen Unionsparteien. Es wäre durchaus angebracht, eine Enquete-Kommission einzusetzen, die die Fehler der Russlandpolitik der letzten Jahre überparteilich mit Einbeziehung internationaler Expertise aufarbeitet.

Was waren zentrale Fehlentscheidungen?

Deutschland hatte sich in eine extreme Energieabhängigkeit von Russland begeben. Wir waren aber auch deswegen strategisch so wenig auf den Ernstfall vorbereitet, weil die Bundesregierung zu lange auf das Prinzip "Wandel durch Handel" mit Moskau gesetzt hatte. Das war der zentrale Fehler. Wie auch die hier und da vorhandene Illusion, dass Deutschland gar eine eigenständige Russland- und Chinapolitik betreiben könne, die sich deutlich von derjenigen der Vereinigten Staaten von Amerika absetzen würde.

Im Krieg Russlands gegen die Ukraine zeigt sich deutlich, wie abhängig Europa von den USA ist.

Europa kann gerade mit Blick auf seine Verteidigungsmöglichkeiten zu wenig in die Waagschale werfen – auch weil die Europäische Union zu lange uneinig in der Frage gewesen ist, was sie eigentlich politisch will.

Die mittel- und osteuropäischen Nato-Partner wie Polen oder die Staaten des Baltikums warnten Deutschland seit vielen Jahren immer wieder vor Russland. Nur hörte in Berlin niemand richtig zu.

Das hat sich auch als verhängnisvoll erwiesen. Erfreulich ist es hingegen, dass die Europäische Union in der Sanktionspolitik gegen Russland nach dem 24. Februar 2022 mit einer Stimme gesprochen hat. Es ist gut, dass Polen, das sich neben dem Baltikum von allen europäischen Nato-Staaten gegenwärtig in der exponiertesten Lage befindet, mutig und vorbildlich handelt und damit in der allgemeinen Wahrnehmung wieder enger ins europäische Zentrum gerückt ist.

Was muss aber passieren, damit sowohl Russland als auch die verbündeten USA Europa als sicherheitspolitischen Akteur ernst nehmen?

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine geopolitisch orientierte Europäische Union angekündigt und diese nimmt allmählich Konturen an. Der Teufel steckt allerdings im Detail, es muss noch einiges geschehen, bis wir Europäer den USA der gewünschte Partner in der Sicherheitspolitik sein können, der wir werden müssen, um die heutige Qualität der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten auch in Zukunft zu erhalten.

Vor allem wollen uns die Amerikaner keine Sicherheit mehr zum sogenannten Nulltarif bieten, darin sind sich Demokraten und Republikaner in den Vereinigten Staaten einig.

Die Zeit der Bequemlichkeit ist endgültig vorbei. Deutschland muss eine bittere Lektion lernen: Unsere Sicherheit und die Wahrnehmung unserer Interessen haben ihren Preis. Im Verbund mit den anderen Europäern müssen wir nun den Vereinigten Staaten beweisen, dass wir in Zukunft der Partner sein können, mit denen die Amerikaner in der Nato, aber auch darüber hinaus, weiterhin aufs Engste zusammenarbeiten wollen.

Dazu zählen vor allem gut ausgebildete und einsatzfähige Streitkräfte.

Das ist richtig. Die Bundeswehr muss einen immer komplexeren Auftrag erfüllen, da muss noch viel geschehen. Als ersten Schritt müssten die Instrumente der Sicherheitspolitik auf den Prüfstand kommen. In dieser Hinsicht hat Deutschland in den vergangenen 20 bis 30 Jahren reichlich versäumt. Ob hier eine Korrektur gelingt, ist der eigentliche Test für die politische Handlungsbereitschaft der Bundesregierung in der Sicherheitspolitik.

Von der "Zeitenwende" ist allerdings nicht nur die Bundeswehr betroffen. Wo gibt es noch dringenden Handlungsbedarf?

Dieser Handlungsbedarf – genauer gesagt sollten wir von einem Überprüfungsbedarf sprechen – bezieht sich grundsätzlich auf alle Instrumente der Sicherheitspolitik wie den Bundesnachrichtendienst und das Auswärtige Amt. Wir müssten begreifen, dass wir insgesamt wesentlich mehr für unsere Sicherheit tun müssen.

Für diese Aufgabe wird es Expertise brauchen. Bis zum russischen Überfall auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 lagen zahlreiche Expertinnen und Experten allerdings falsch bei der Beurteilung des russischen Bedrohungspotenzials.

Es hat eine Reihe von Fehleinschätzungen gegeben, gerade auch in der sogenannten Welt der Experten. Vorhersagen über den angeblich überaus kampfstarken Zustand der russischen Streitkräfte erwiesen sich beispielsweise als falsch – und mussten korrigiert werden. Genau wie die pessimistische Einschätzung, dass die ukrainische Armee schnell besiegt werden würde. Insbesondere die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte und des ukrainischen Volkes wurden unterschätzt. Andere Experten, die mit ihren Einschätzungen richtig lagen, wurden lange nicht gehört.

Woran liegt das?

In Deutschland spielt externer Rat traditionell keine große Rolle. Wir haben es uns zu lange zu einfach gemacht und uns selbst immer wieder fabelhaft gute Zeugnisse ausgestellt. Kritische Stimmen aus dem In- und Ausland fanden zu wenig Gehör. Hinzu kommt der Faktor, dass der Deutsche Bundestag bei der Außenpolitik eine eher nachgeordnete Rolle spielt. Der amerikanische Kongress verfügt in diesen Fragen über ganz anderes Gewicht und Mitsprache-Möglichkeiten, etwa durch das Instrument der Anhörung bei der Berufung von Botschaftern. Es liegt schon eine ganze Weile zurück, dass im Deutschen Bundestag eine große außenpolitische Debatte von nationaler Bedeutung stattgefunden hat.

1999 diskutierte der Bundestag immerhin über die deutsche Beteiligung am Kosovokrieg.

Was nun auch schon fast ein Vierteljahrhundert her ist. Aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: Die außenpolitische Community war in Deutschland – mit Ausnahmen – der Ansicht, dass wir es in der Person Wladimir Putin mit einem rational handelnden Politiker zu tun hätten.

Aus seiner Warte handelte Putin sicherlich rational.

Er lebt in einer abgeschlossenen Welt, wo ihm von seiner Umgebung nur seine eigenen Auffassungen bestätigt werden. Im Rückblick bildet der Nato-Gipfel in Bukarest 2008 eine Wegscheide.

… Georgien und der Ukraine wurde damals die begehrte Nato-Mitgliedschaft zumindest nicht abgeschlagen.

Beide Staaten wurden nicht Mitglieder der Allianz, sondern in einem fragwürdigen diplomatischen Kompromiss auf eine ferne Zukunft vertröstet. Kurz darauf erfolgte Russlands Krieg gegen Georgien wegen Abchasien und Südossetien. Vieles war damals schon absehbar. Aber es hat dann sehr lange gedauert, bis sich die Erkenntnis verfestigte, dass wir von der so lange gepflegten Russlandpolitik ganz Abschied nehmen müssen. Bei manchen in der politischen Klasse ist diese Erkenntnis erst im Februar letzten Jahres gereift.

Was kann und muss Deutschland nun aber konkret tun, um die eigenen Fehler der Vergangenheit zu korrigieren?

Wir müssen die Defizite innerhalb der deutschen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik fortwährend analysieren und die richtigen Folgerungen in der Praxis umsetzen. Wünschenswert wäre etwa auch, dass der Deutsche Bundestag eine größere Rolle in der Außen- und Sicherheitspolitik spielt. Es geht dabei sowohl um parlamentarische Kontrolle als auch um öffentliche Meinungsbildung. Als Staatsbürger haben wir ein Interesse daran, dass die Instrumente unserer Sicherheitspolitik funktionsfähig sind. Der gegenwärtige Zustand der Bundeswehr ist da nur ein Beispiel, wo Handlungsbedarf besteht.

Eine "Nationale Sicherheitsstrategie" soll laut Bundesregierung helfen. Bundeskanzleramt und Außenministerium finden allerdings wenig Einigkeit in dieser Angelegenheit.

Die Nationale Sicherheitsstrategie geht in der Tat alle Ressorts der Bundesregierung an. Auch für das Bundesumweltministerium und das Landwirtschaftsministerium stellen sich sicherheitsrelevante Fragen. Eine Nationale Sicherheitsstrategie lässt sich deshalb nur auf breiter Basis und unter Einbindung aller Beteiligten entwickeln. Entscheidend ist, dass es am Ende nicht nur bei bedrucktem Papier bleibt. Eine Nationale Sicherheitsstrategie hat nur dann Sinn, wenn sie zu konkreten operationellen Veränderungen in der Politik führt. Ob dies gelingt, hängt auch entscheidend davon ab, dass die strukturellen Voraussetzungen in der Organisation der Bundesregierung zur Umsetzung dieser Strategie getroffen werden.

Nun scheint so manches Ressort der Bundesregierung eher seine eigenen Interessen zu verfolgen, weniger das große Ganze.

Ressortdenken ist in der bundesdeutschen Politik stark ausgeprägt, auch Ressortegoismus keine Seltenheit. Dies hat in der Sicherheitspolitik dazu geführt hat, dass sinnvolle Vorschläge lange Zeit nicht durchkamen. Erinnern wir uns an die Hochwasser-Katastrophe an der Ahr und in der Voreifel 2021: Das war ein großes Versagen der Politik auf mehreren Ebenen, von strategischer Vorausschau konnte keine Rede sein. Das Problem besteht darin, dass sich Politik in Deutschland besonders sehr schwer damit tut, Konsequenzen aus Fehlern zu ziehen. Einige wenige personelle Rochaden sind da nicht ausreichend. Die Wurzeln der Probleme gehen tiefer.

Falls man uns zur Tagesordnung übergehen lässt: Die Geduld der Amerikaner mit Deutschland ist sicher endlich, Putin wird wiederum jede Schwäche ausnutzen.

Es wäre gut, wenn Deutschland vorausschauend handelt. Russland ist nicht der einzige Akteur, der uns gegenwärtig Sorgen macht. Denken wir an Nordkorea, Irans Atomprogramm oder China, das neben einer technologischen Bedrohung heute auch eine wirtschaftliche und sicherheitspolitische darstellt. Wir leben in einer zunehmend gefährlicheren Welt, in der die Rivalitäten zwischen den Großmächten zunehmen. Damit ist unweigerlich auch eine höhere Gefährdung für Deutschland verbunden.

Diesen globalen Gefährdungen können wir nur in Zusammenarbeit mit den USA begegnen.

Richtig. Die Nato ist das einzige Bündnis, das Europa und Amerika auf einer rechtlichen Grundlage in Form eines Vertrages in der Sicherheitspolitik miteinander verbindet. Wir müssen deshalb konsequent auch weiterhin das atlantische Bündnis stärken und fortlaufend anpassen. Dies bezieht sich beispielsweise auf Fragen der kooperativen Sicherheit, also auf die Nato-Partnerschaftspolitik. Konkret heißt dies: Wie soll die Allianz künftig ihre Beziehungen zu Ländern wie Südafrika und Indien gestalten?

Immerhin sitzt Joe Biden als eingefleischter Transatlantiker noch eine Zeit lang im Weißen Haus.

Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten auf immer überzeugte Transatlantiker bleiben. Viel wird deshalb davon abhängen, dass wir Europäer unseren Beitrag zum atlantischen Bündnis auch künftig leisten und dabei noch mehr in die Waagschale werfen.

Hat sich das Ansehen der Streitkräfte erhöht, seit Putins Angriff auf die Ukraine ihre Bedeutung unterstrichen hat?

Ich denke, ja. Es bleibt auch weiterhin eine wesentliche Aufgabe der Staatsführung und der Gesellschaft insgesamt, die Besonderheiten soldatischen Dienens zu würdigen, deutlich zu machen, was diesen Dienst von anderen Aufgaben unterscheidet und was er für die Nation als Ganzes leistet.

Diese Aussage hätte vor der "Zeitenwende" reichlich Kritik auf sich gezogen.

Eine Demokratie muss wehrhaft sein, sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Das ist kein Widerspruch, sondern Voraussetzung der Friedenssicherung.

Professor Schlie, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Ulrich Schlie via Telefon