Abschied von Annalena Baerbock Ein Ereignis hat alles verändert

Annalena Baerbock scheidet aus dem Amt und tritt bald einen neuen Job in New York an. Ihre Zeit als Außenministerin wurde von Kriegen und Krisen überschattet. Wie veränderte die Grünen-Politikerin die deutsche Außenpolitik?

Sie geht als erste Außenministerin in die deutsche Geschichte ein. Annalena Baerbock übergibt in dieser Woche ihr Amt an ihren Nachfolger Johann Wadephul (CDU). Sie wollte in ihrer Zeit als Ministerin neue Schwerpunkte in der deutschen Außenpolitik setzen. Feministisch, vom Kampf gegen die globale Klimakrise geprägt und insgesamt mehr werteorientiert.

Damit polarisierte sie – auch in der deutschen Öffentlichkeit. Baerbock hatte in Deutschland viele Fürsprecher bis in konservative Kreise hinein. Ihr schlugen in der Öffentlichkeit aber auch mehr Wut, Beleidigungen und Drohungen entgegen als anderen Außenministern vor ihr. Dabei war die 44-Jährige von Beginn der Ampelkoalition eine Getriebene, stand mitten im Krisensturm, in dem auch außenpolitische Ideologien über Bord geworfen werden mussten.

Dann kamen die Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten – und zuletzt stellte auch der Umgang mit US-Präsident Donald Trump andere Themen der Weltpolitik in den Schatten. Die Grünen-Politikerin erlebte einen harten Kampf über ihre gesamte Amtszeit hinweg. Eine Amtszeit, in der sich die politische Architektur der Welt, die deutsche Außenpolitik und auch Baerbock selbst maßgeblich verändert haben.

Lederjacke gegen Hosenanzug

Ins Amt startete Baerbock durchaus mit innenpolitischem Ballast. Im Bundestagswahlkampf 2021 trat sie als erste Kanzlerkandidatin der Grünen an. Für die Partei war es ein historischer Meilenstein: Denn durch die Klimabewegung auf den deutschen Straßen, den innenpolitischen Fokus auf die Klimakrise und die geringen Beliebtheitswerte der Kandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) hatten die Grünen realistische Chancen, das Kanzleramt zu erobern.

Aber Baerbock machte Fehler, und der Druck auf sie wurde immer größer. Sie musste etwa ihr Buch wieder vom Markt nehmen, weil sie Fehler bei Quellenangaben gemacht hatte. Außerdem leistete sie sich Flüchtigkeitsfehler in ihren Reden, gab Einkünfte nicht richtig an und Veränderungen an ihrer öffentlichen Biografie machten Schlagzeilen. Die Grünen wurden daraufhin nur abgeschlagen drittstärkste Kraft – eine verpasste Chance, der Parteikreise noch immer nachtrauern.

Baerbock gilt als machtbewusst und in der Partei bestens vernetzt. Zwar musste sie aufgrund des Wahlergebnisses Robert Habeck im Ampelkabinett den Vortritt lassen, der Vizekanzler wurde. Sie wurde im Dezember 2021 Außenministerin, tauschte die schwarze Lederjacke, die sie gerne bei Wahlkampfauftritten trägt, gegen einen Hosenanzug ein.

Für die Grünen verliefen die Koalitionsverhandlungen durchaus erfolgreich. Baerbock holte sich die Klimaaußenpolitik ins Auswärtige Amt und sollte eine Brücke zu Habecks Wirtschaftsministerium schlagen, das die Transformation Deutschlands zu einem klimaneutralen Land orchestrieren sollte. Allgemein hatten sich die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP zugesichert, sich in den jeweils für sie wichtigen Politikbereichen gestalterische Beinfreiheit zu lassen.

Im Schatten von Putins Krieg

Doch es kam anders. Von Beginn an steckte die Ampel im Krisenmodus, denn kurz nach ihrer Vereidigung ließ Kremlchef Wladimir Putin Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze zusammenziehen. Im Februar 2022 startete die russische Armee ihre Vollinvasion in der Ukraine und begann einen Marsch auf Kiew.

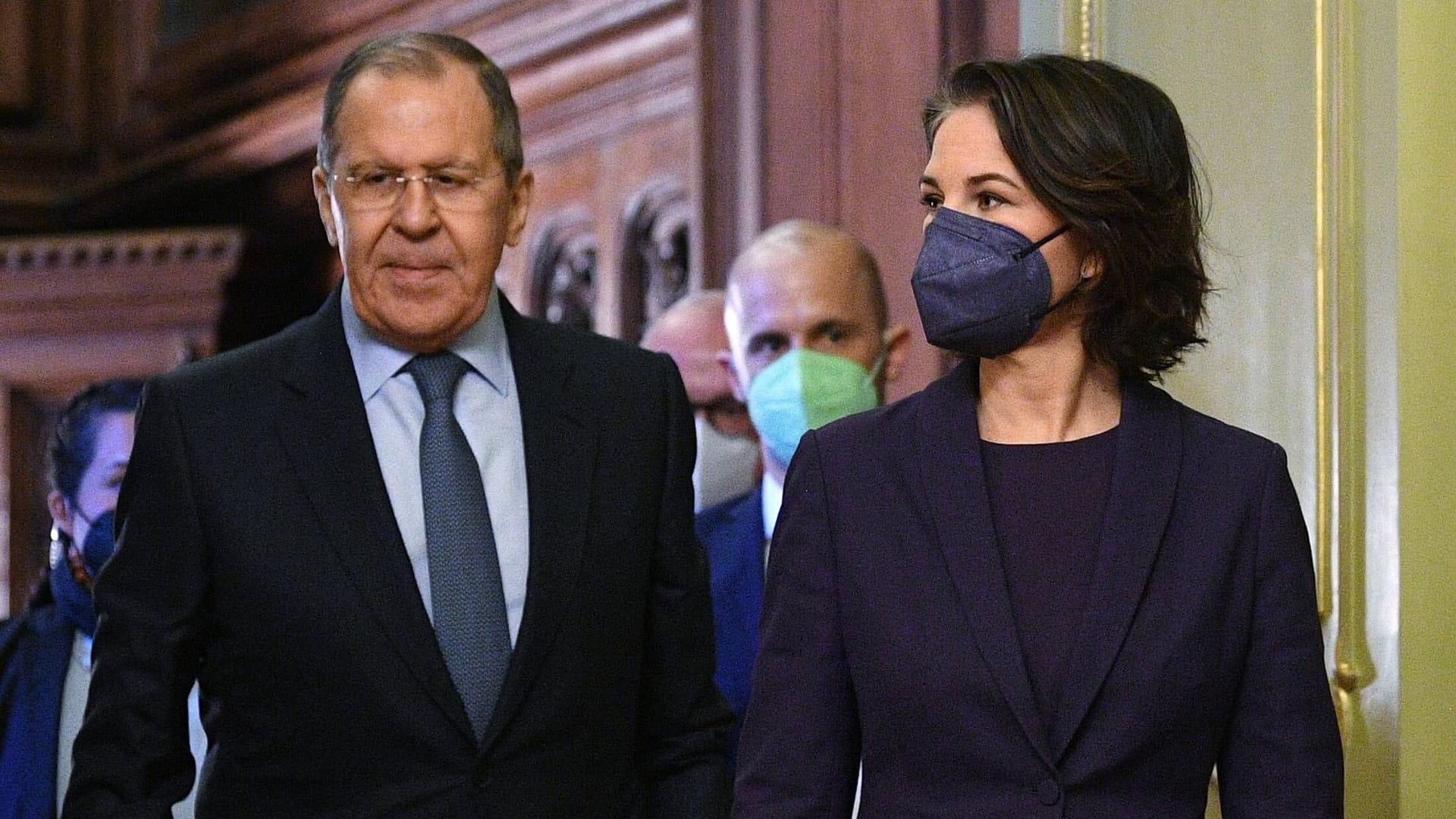

Baerbock war von Beginn an im Krisenmodus. Sie hatte zuvor noch kein Ministerium geführt. Und nun hatte sie auch keine Zeit, sich einzuarbeiten. Ihre Feuertaufe erlebte die damals 41-Jährige noch vor dem Beginn der russischen Invasion im Januar 2022: Sie reiste nach Moskau, um den russischen Außenminister Sergej Lawrow zu treffen. Ein Crashkurs in harter Diplomatie und im Umgang mit dem Kreml.

Lawrow gilt in der internationalen Diplomatie als Silberrücken. Er ist schon mehr als 20 Jahre im Amt und dafür bekannt, dass er Politik gerne in Hinterzimmern mit Zigarren und Whiskey bespricht. Eine Welt, mit der Baerbock bis dahin wenig Berührungspunkte hatte. Aus Lawrows Perspektive kam eine junge Frau nach Moskau, die er zunächst einmal über die diplomatischen Gepflogenheiten belehrte, nachdem die Außenministerin Wodka abgelehnt hatte. Baerbock soll erwidert haben, dass sie derartige Härtetests nicht brauche. Sie habe zwei Kinder zur Welt gebracht.

Ihre Unnachgiebigkeit in Russland verschaffte ihr Respekt. Baerbock musste aber auch in Moskau erstmals erfahren, dass sie in bilateralen Gesprächen auch belogen werden kann. Schließlich hatte Lawrow mehrfach versichert, dass Russland kein Interesse daran habe, die Ukraine anzugreifen. Eine Lüge, die schon einen Monat später offensichtlich werden sollte.

Der russische Überfall auf die Ukraine war das erste prägende Ereignis von Baerbocks Amtszeit. Schon hier offenbarte sich ihr neuer diplomatischer Stil: Die Außenministerin zeigte Gefühle, beschrieb öffentlich, wie ihr das Kriegsleid in der Ukraine nahegeht. Das förderte vor allem bei Verbündeten das Vertrauen. Obwohl sie anfangs noch die Lieferung schwerer Waffen infrage stellte, führten mehrere Besuche in der Ukraine dazu, dass die Außenministerin vergleichsweise schnell ihre Meinung revidierte – viel früher als Bundeskanzler Olaf Scholz.

Der Krieg veränderte nicht nur Baerbocks Grundhaltung mit Blick auf sicherheitspolitische Fragen, sondern auch die einer Mehrheit bei den Grünen.

Wertegeleitete Außenpolitik trifft Realität

Baerbock galt auch deshalb von Anfang an als undiplomatische Diplomatin. Sie warb nicht nur für mehr militärische Unterstützung für die Ukraine, sondern forderte von ihren Auslandsvertretungen auch, öffentlich sichtbarer zu werden und in Wertefragen Stellung zu beziehen. Ihre Kritiker werfen ihr vor, dass das nicht die Aufgabe deutscher Diplomatie sei. Der kommende Bundeskanzler Friedrich Merz kritisierte etwa im Bundestag: "Deutschland braucht keine moralisierende Außenpolitik."

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass Baerbock mit ihrer Ukraine-Politik in der Union mehr Fürsprecher fand als etwa in der SPD oder gar im linken Flügel der Grünen. In der CDU löste es hingegen Unmut aus, dass sie auch gegenüber anderen Autokratien kein Blatt vor den Mund nahm.

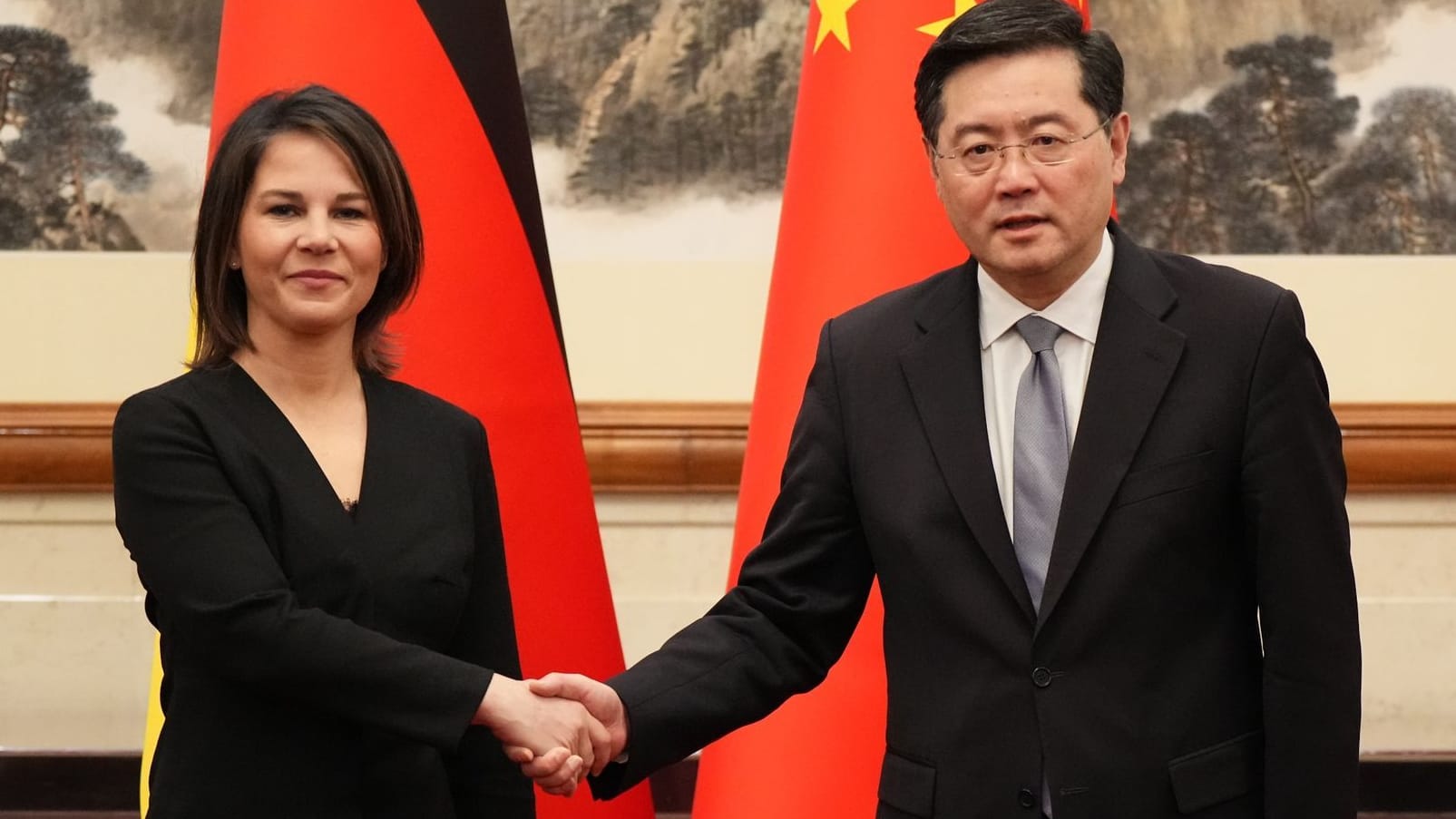

So lieferte sie sich bei einem Besuch in Peking im Frühjahr 2023 einen heftigen Schlagabtausch mit dem damaligen chinesischen Außenminister Qin Gang. Es ging um die Einhaltung von Menschenrechtsstandards in China, um die chinesische Unterstützung für Russland und um Pekings Wirtschaftsspionage. Qin erklärte: "Was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen."

Bei diesem Eklat blieb es nicht. In einem Interview mit einem US-Sender bezeichnete die Außenministerin den chinesischen Machthaber als "Diktator". Das ist zwar durchaus die Realität in China, trotzdem nimmt die chinesische Führung dies auf diplomatischer Ebene als brüske Respektlosigkeit wahr.

Baerbock stand in der ersten Hälfte ihrer Amtszeit dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Während sie zu westlichen Verbündeten ein ausgezeichnetes Verhältnis pflegte und Deutschlands Stellungen in diversen Bündnissen stärkte, wurden die Brücken zu einigen autokratischen Regimen brüchiger. Die Frage, wie offensiv Außenpolitik für Deutschland als Exportmacht sein darf, wurde zu einem Balanceakt ihrer Amtszeit.

Kurswechsel: Baerbock wächst in ihr Amt

Im Laufe ihrer Zeit als Außenministerin wuchs Baerbock immer mehr in ihr Amt hinein. Von Beginn an brachte sie großes Interesse an den Zusammenhängen der Weltpolitik mit, setzte bei ihren Auslandsbesuchen eigene Schwerpunkte. Fast in jedem Land traf sie Organisationen, die sich für Frauenrechte oder für Klimaschutz einsetzen. Die Grünen-Politikerin wurde aber vor allem auch pragmatischer.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Noch im ersten Jahr stritt sie wiederholt öffentlich mit Kanzler Scholz über den außenpolitischen Kurs. Scholz hatte zwar vergleichsweise wenig Interesse an Außenpolitik, ließ Baerbock viele Freiheiten. Aber mit Blick auf die militärische Unterstützung der Ukraine und vor allem auf die Lieferung deutscher Kampfpanzer zögerte Scholz lange, und Baerbock drängte ohne Erfolg.

Die Außenministerin kam zu dem Rückschluss, dass öffentliche Kritik an Scholz die politischen Fronten eher noch verhärtet und dass der Kanzler in diesen Fällen noch unnachgiebiger wurde. Uneinigkeiten klärten die beiden Politiker daraufhin meistens abseits der Öffentlichkeit, andere Streitthemen wie die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates vertagten sie auf unbestimmte Zeit.

Auch in diplomatischen Fragen passte Baerbock ihren Kurs an. Sie verbesserte ihre Beziehungen zu Ländern wie China und verzichtete zumeist in öffentlichen Ansprachen auf belehrende Elemente. Die deutsche Außenpolitik wurde in der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit ergebnisorientierter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Baerbocks wachsende Erfahrung zeigte sich nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Die Außenministerin reiste umgehend in die Region, betonte das Recht Israels auf Selbstverteidigung und forderte die Freilassung der Geiseln, die von der Terrororganisation verschleppt worden waren. Gleichzeitig setzte sie sich aber auch für die humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen ein und verlangte, dass die israelische Armee ihre Kriegsführung anpasst. Diese Bemühungen waren zwar nur phasenweise erfolgreich. Aber Deutschland gilt nun in der Region in vielen Ländern wieder als engagierter Gesprächspartner – das war zuvor viele Jahre nicht der Fall gewesen.

Anfeindungen und zunehmende Unsicherheit

Es war aber nicht nur der Spagat zwischen interessen- und wertebasierter Politik, den Baerbock im Amt anders ausbalancierte. Auch ihr Auftreten veränderte sich. Für ihr Amt zahlte sie in den vergangenen Jahren einen hohen Preis.

Von Beginn an war die Außenministerin mit vielen Anfeindungen konfrontiert. Die Gründe dafür waren nur teilweise politisch. Unter Beiträgen in sozialen Netzwerken, die mit Baerbock zu tun haben, finden sich darüber hinaus viele persönliche Angriffe. Kommentare wie "Frauchen" scheinen nahezulegen, dass viele Menschen eine junge Frau in dem Amt nicht ernst nehmen. "Ich bin einfach für eine bestimmte Gruppe – da spielen Rechtsextreme, Putin-Trolle und auch toxische Männlichkeit mit rein – eine Zielscheibe", sagte Baerbock in einem Interview mit dem "Zeit-Magazin". Neben einem direkten Mordaufruf habe es auch Vorfälle mit Stalkern gegeben.

Privat änderte sich viel. Ihre Töchter standen im Fokus der Öffentlichkeit, obwohl die Ministerin das stets vermeiden wollte. Ihre Familie braucht jetzt Personenschutz, sogar Nachrichten über angebliche Affären wurden im Netz gestreut. Das alles wurde eine große Belastung, die Baerbock in der Öffentlichkeit nur selten ansprach. Aber sie machte im Amt vielleicht auch deshalb Fehler.

Oft waren es kleine Versprecher, die ihre Kritiker im Netz aufgriffen und verbreiteten. Manchmal hatten diese Versprecher allerdings auch politische Konsequenzen. Bei einer Fragerunde im Europarat im Januar 2023 sagte sie etwa: "Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland." Es musste danach von der Bundesregierung wieder eingefangen werden, dass Deutschland keine Kriegspartei im Ukraine-Krieg ist. Wenig Schlaf, lange Tage, viele Reisen mit Nächten im Flugzeug. Diese Fehler sind menschlich. Aber sie können besonders in dieser Krisenzeit auch großen politischen Schaden anrichten.

Die Verunsicherung bei Baerbock wuchs zusehends. Anfangs sprach sie noch frei, irgendwann kam sie auf Reisen meistens mit Notizen zu Pressestatements. Sie achtete immer mehr auf Details, etwa bei Fotos, die von ihr gemacht wurden. Oder bei schriftlichen Interviews, von denen sie nur wenige gab und in deren Abnahme sie viel Zeit investierte, wie es heißt.

Was bleibt von Baerbock?

Baerbocks Zeit im Auswärtigen Amt war nicht nur ihre erste Erfahrung in der Leitung eines Ministeriums. Auch die deutsche Öffentlichkeit machte ihre erste Erfahrung mit einer jüngeren Frau in dieser wichtigen politischen Position. Im Inland bekam sie viel Kritik, aus dem Ausland kam viel Lob, besonders von Deutschlands Verbündeten.

Ihrem Ministerium verschaffte Baerbock eine große öffentliche Sichtbarkeit, weil sie eben nicht aus der Kanzlerpartei kam und eigene Themen setzte. Die Grünen-Politikerin steht für einen neuen politischen Stil im Auswärtigen Amt, der sprachlich und inhaltlich nicht mehr nur auf "Appeasement" setzte. Damit ist eine politische Strategie der Zugeständnisse und der Zurückhaltung gemeint, die darauf abzielt, Aggressoren zu beschwichtigen. Baerbock steht für eine klare Sprache und für eine eigene Position der Stärke im westlichen Verbund.

Ob ihre Nachfolger diesen Stil beibehalten werden, bleibt abzuwarten.

Inhaltlich sehen Baerbocks Kritiker vor allem die feministische Außenpolitik skeptisch. Der Vorwurf: Anspruch und Wirklichkeit würden hier weiter auseinanderliegen, und die 44-Jährige habe zwar viele Sprechblasen geliefert, aber wenig konkrete Politik umgesetzt. So war Baerbocks Unterstützung für die Frauen im Iran oder in Afghanistan öffentlich eher überschaubar.

Missmut in diesem Zusammenhang rief die Grünen-Politikerin noch einmal zum Ende ihrer Amtszeit hervor. Denn sie wird nun – nach erfolgter Wahl – wahrscheinlich Präsidentin der UN-Generalversammlung werden und schnappt damit der renommierten deutschen Diplomatin Helga Schmid den Job weg, auf den diese sich schon akribisch vorbereitet hatte. Das löste bei vielen Landesvertretungen in New York Unmut aus, weil Schmid sich schon bei vielen vorgestellt hatte. Für Baerbock ist es ein logischer Ausweg. Sie wollte eigentlich Außenministerin bleiben. Als das nicht klappte, haben die Grünen sie kaum dazu gedrängt, eine führende Rolle im Bundestag einzunehmen. Ihre Amtszeit endet also, wie sie angefangen hatte: mit einem Knall.

- Eigene Recherche